Face à l'urgence climatique et aux nouvelles obligations réglementaires, l'électrification des flottes d'entreprises est devenue un enjeu majeur pour les organisations françaises.

Depuis mars 2025, la suppression des quotas obligatoires de véhicules à faibles émissions au profit d'une taxe incitative marque un tournant dans l'approche gouvernementale. Cette évolution réglementaire, couplée aux avancées technologiques et à la baisse progressive des coûts, place les entreprises face à un choix stratégique : subir les pénalités fiscales ou saisir l'opportunité de décarboner leur flotte automobile.

Au-delà des aspects financiers et réglementaires, cette transition représente un levier essentiel pour réduire l'empreinte carbone, améliorer la performance RSE et préparer l'avenir de la mobilité professionnelle.

Comment décarboner sa flotte ? Quelles sont les aides possibles ? On vous explique tout dans cet article.

1. Que dit la loi ?

La loi d’orientation des mobilités (LOM), votée en 2019, avait pour objectif d’engager et d'accélérer la décarbonation des mobilités et notamment du secteur routier.

Et pour y parvenir figuraient dans cette loi, parmi de nombreuses mesures, des objectifs de transition du parc automobile professionnel, notamment des flottes d’entreprises.

La LOM introduisait ainsi des obligations d’acquisitions de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de la flotte de véhicules. Les obligations votées en 2019 avaient ensuite été renforcées par la loi climat et résilience de 2021.

Les entreprises qui gèrent un parc de plus de 100 véhicules automobiles devaient acquérir, lors du renouvellement annuel de leur parc, une proportion minimum de véhicules à faibles émissions, selon le calendrier suivant :

- 10 % à partir du 1er janvier 2022 ;

- 20 % à partir du 1er janvier 2024 ;

- 40 % à partir du 1er janvier 2027 ;

- 70 % à partir du 1er janvier 2030.

Seulement, cette obligation, inscrite à l’article L224-10 du Code de l’environnement, a été supprimée par l’article 28 de la loi de finance du 14 février 2025.

Ainsi, depuis le 1er mars 2025, l’obligation de la LOM n’existe plus. Elle a été remplacée par une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions.

Ce dispositif fiscal est codifié aux articles L. 421-99-1 à L. 421-99-9 du code des impositions sur les biens et services.

Cette taxe s’applique aux entreprises disposant d’une flotte de plus de 100 véhicules. Elle est calculée en multipliant le montant de la pénalité par véhicule, le nombre de véhicules à faibles émissions manquants et le taux annuel de renouvellement de véhicules très émetteurs de l’entreprise.

Voici le détail des 3 éléments servant à calculer la taxe :

- le nombre de véhicules manquants : il s’agit de l’écart entre le nombre réel de véhicules à faibles émissions présents dans la flotte et l’objectif cible fixé par la loi. Ces objectifs cibles sont les suivants :

- le montant de la pénalité par véhicule : c’est la pénalité par véhicule manquant. Le montant va évoluer progressivement.

- le taux annuel de renouvellement des véhicules très émetteurs : le nombre de véhicules très émetteurs renouvelés lors de l’année en question.

Exemple de calcul

Prenons l’exemple d’une entreprise avec une flotte de 500 véhicules, dont 25 véhicules à faibles émissions à la fin de l’année 2025 et qui renouvelle sa flotte en 2025 avec 50 nouveaux véhicules très émetteurs.

Voici comment calculer la taxe annuelle incitative :

- Montant de la pénalité par véhicule manquant : 2000 euros, c’est le montant pour l’année 2025.

- Nombre de véhicules manquants : l’objectif cible pour 2025 est de 15%, elle devrait donc disposer de 75 véhicules à faibles émissions. 75 - 25 = 50 véhicules manquants.

- taux annuel de renouvellement des véhicules très émetteurs : 50 véhicules renouvelés/500 véhicules au total = 10%.

Montant de la taxe : 2000 ✕ 50 ✕ 10% = 10 000 euros

{{newsletter-blog-3}}

2. Pourquoi décarboner sa flotte de véhicules ?

2.1 Réduire ses émissions de gaz à effet de serre

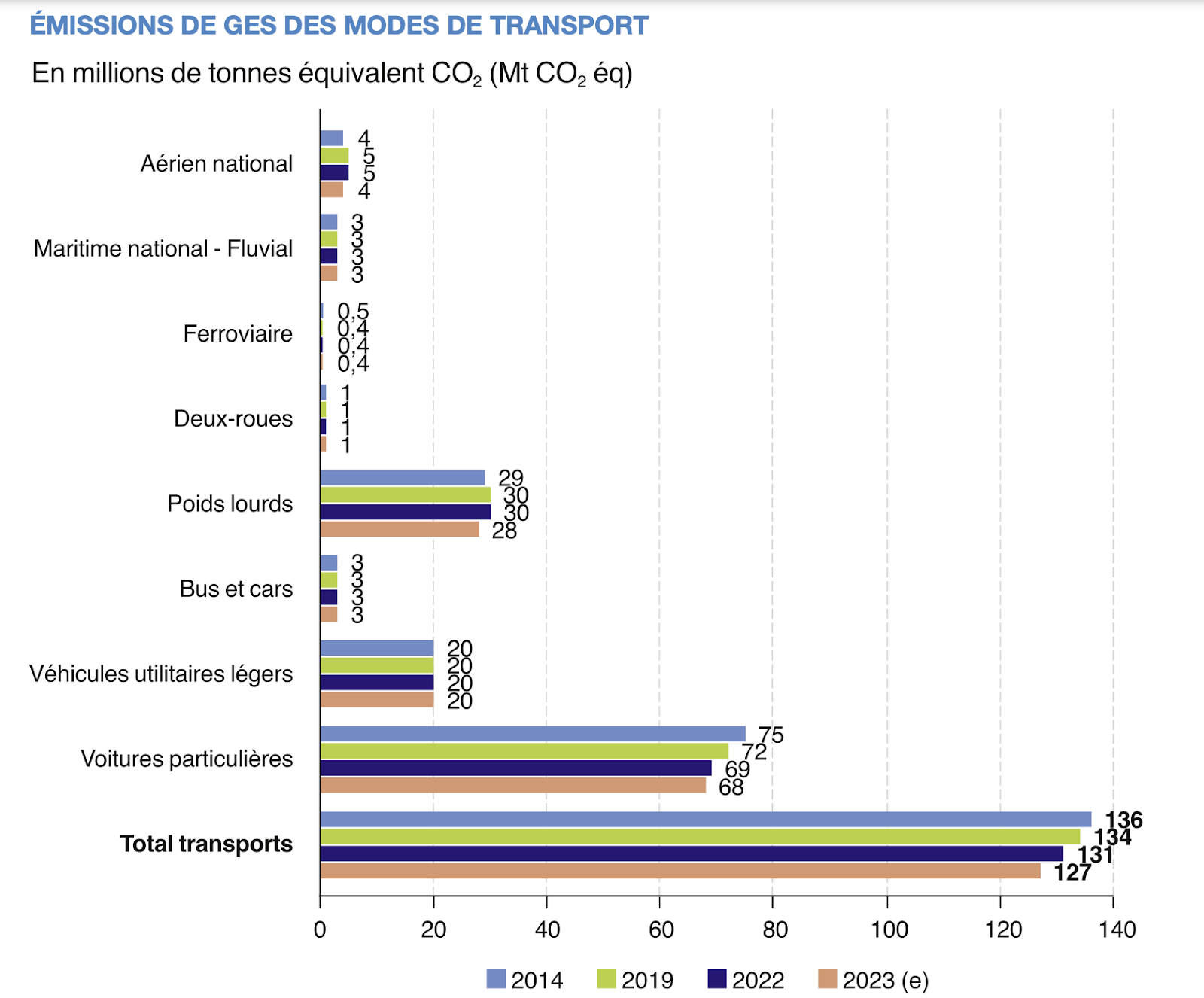

Le secteur des transports reste aujourd’hui le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES) en France, avec environ ⅓ des émissions nationales.

Selon les chiffres officiels, entre 1990 et 2023, le niveau des émissions de GES des transports a augmenté de 2,8 % tandis que les émissions de l'ensemble des autres secteurs diminuaient de 41 %.

94% des émissions totales des transports proviennent du transport routier et 53% pour les seules voitures particulières.

D’où l’importance de décarboner le secteur et d'accélérer sur l’électrification du parc automobile français, et notamment des flottes d’entreprises.

Car malgré les polémiques régulières, les chiffres sont très clairs.

Selon les données fournies par l’Ademe, une voiture électrique émet en moyenne 103g de CO2e par km, soit entre 2 et 3 fois moins de gaz à effet de serre qu’une voiture thermique.

Si bien que, même si la production d’une voiture électrique est plus émissive qu’une voiture thermique en raison de la fabrication de la batterie, il “suffit” de parcourir entre 30 000 et 50 000 km pour que la voiture électrique soit plus intéressante d’un point de vue émissions de GES. Sur une durée de vie de 200 000 km ou plus, la réduction d’émissions est importante et même colossale à l’échelle d’une flotte d’entreprises d’une centaine ou de plusieurs centaines de véhicules.

A noter que l’électrification des véhicules, y compris dans les flottes d’entreprises, n’est pas la seule solution pour décarboner les transports. Revoir les déplacements, mutualiser les véhicules, privilégier le vélo ou les transports en commun quand cela est possible doivent faire partie des stratégies de décarbonation. Nous y revenons un peu plus tard dans cet article.

Comment calculer le bilan carbone de son entreprise ? Découvrez notre guide sur le bilan carbone en 2025.

2.2 Un coût financier de plus en plus à l’avantage de l’électrique

Les voitures électriques sont-elles plus chères ?

A l’achat, à modèle équivalent, oui, les voitures électriques sont plus chères que les voitures thermiques. Mais à l’usage, le véhicule électrique est moins coûteux grâce à des coûts d’entretien souvent plus faibles et évidemment au coût de l’énergie. Ce poste est 2 à 3 fois moins élevé pour une voiture électrique que pour une voiture thermique. C’est d’autant plus vrai si les recharges s’effectuent en majorité à domicile.

Résultat, selon le TCO (coût total de possession) Scope 2024 publié par Arval Mobility Observatory, le prix de revient kilométrique (PRK) moyen d’une voiture thermique (0,371 € TTC/km) et celui d’une voiture électrique (0,377 € TTC/km) sont équivalents.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le cadre fiscal avantage nettement les voitures électriques, notamment avec la taxe incitative annuelle présentée précédemment.

La détention d’une voiture électrique au sein d’une flotte professionnelle ne représente donc pas un surcoût financier. Mieux encore, le prix d’achat des voitures électriques, qui reste prépondérant dans le coût total de possession, est en baisse constante depuis plusieurs années. Cette tendance devrait se poursuivre, rendant ainsi la voiture électrique plus avantageuse que la voiture thermique d’un point de vue financier.

2.3 Améliorer sa performance RSE

Comme expliqué précédemment, basculer du thermique vers l’électrique permet de réduire nettement les émissions de gaz à effet de serre de sa flotte automobile et donc de réduire l’empreinte carbone globale de l’entreprise.

L’électrification de la flotte est ainsi un levier majeur de décarbonation de l’entreprise et à ce titre s’inscrit parfaitement dans une stratégie RSE ambitieuse.

Décarboner son parc automobile permet d’améliorer sa performance extra-financière et donc, au-delà de l’intérêt financier direct de l’électrification des voitures, de gagner en compétitivité, de s’ouvrir à de nouveaux marchés ou encore de garantir ses financements.

3. Comment décarboner sa flotte de véhicules ?

3.1. Réaliser un diagnostic précis de la flotte

Avant toute transformation, il est indispensable de comprendre précisément l’existant et donc de réaliser un audit de votre flotte actuelle et de vos usages.

Ce diagnostic doit vous permettre de :

- Cartographier les usages : analyser les trajets types (urbains, périurbains, longue distance), la durée des déplacements, les lieux de stationnement et de recharge pour les véhicules électriques ainsi que les typologies de véhicules (fonction, service, utilitaires, gros rouleurs). Cet état des lieux permet d’adapter les solutions à la réalité de l’entreprise plutôt que de suivre une approche uniforme.

- Identifier les véhicules prioritaires : l’audit va permettre de mettre en lumière ces véhicules qui concentrent l’essentiel des émissions et des coûts. Ce sont ces véhicules qu’il faut cibler en premier dans la stratégie de décarbonation. Cette phase d’analyse va servir également à identifier les véhicules sous-utilisés, voire unitilisés. Là encore, il sera possible de mettre en place des actions rapides (optimisation de l’usage ou suppression du véhicule), très efficaces sur la réduction des émissions et très peu coûteuses.

3.2 Optimiser les usages et le parc

Avant même de remplacer chaque véhicule thermique par un véhicule électrique, il faut commencer par penser aux usages de la flotte actuelle et donc à optimiser les déplacements et le parc automobile. Comme dit précédemment, ce sont des solutions peu coûteuses et efficaces immédiatement. La meilleure tonne de CO₂ est celle qui n’est pas émise.

- Réduire les kilomètres parcourus

C’est le premier levier d’action disponible pour l’entreprise : revoir les déplacements pour les réduire. Différentes options s’offrent aux entreprises :

- développer le télétravail

- rationaliser les déplacements professionnels

- favoriser la visio-conférence lorsque la présence physique n’est pas indispensable

- mettre en place des politiques voyages plus strictes

- ou encore planifier les tournées des “gros rouleurs” de façon plus efficace

- Mutualiser et rationaliser la flotte

Au-delà des déplacements, il faut travailler sur l’optimisation de votre parc automobile.

Pour les véhicules sous-utilisés par exemple, il peut être intéressant de recourir à l’autopartage et ainsi de mettre en place un pool de véhicules disponibles pour les salariés. Cela permet de réduire le nombre de véhicules tout en garantissant un usage plus fréquent.

Le covoiturage interne est également une solution intéressante pour des salariés qui effectuent des trajets domicile-travail et qui habitent dans des zones rapprochées. La mise en place d’une plateforme interne pour mettre en relation les salariés et planifier les trajets peut être envisagée ou ne serait-ce qu’un groupe d’échange sur le réseau interne ou un groupe Whats’App par exemple.

Les véhicules trop peu utilisés peuvent eux être supprimés.

Enfin, l’analyse précédemment effectuée des usages de votre parc automobile peut vous permettre également d’envisager des alternatives aux véhicules motorisés. Pour les courts trajets en milieu urbain, de plus en plus d’entreprises mettent en place des flottes de vélos électriques (utilisables pour les trajets domicile-travail, dans le cadre professionnel mais aussi privé) ou des vélos cargo pour transporter des marchandises.

3.3 Électrifier la flotte

Une fois la flotte optimisée vient le temps de la conversion vers des énergies plus durables, notamment l’électrique.

Pour les véhicules légers et la majorité des trajets urbains ou périurbains, le véhicule électrique (VE) est aujourd’hui la meilleure alternative. Comme dit auparavant, le coût total de possession (TCO) est équivalent au thermique, même inférieur selon d’autres études, grâce à un entretien réduit et à des coûts d’énergie plus faibles.

3 freins majeurs ont limité jusqu’ici le développement des véhicules électriques : le prix, l’autonomie et la recharge. Ces freins sont en train d’être levés progressivement.

Sur le prix d’abord. Ils ont baissé ces dernières années et même s’ils restent supérieurs en moyenne aux voitures thermiques, il est désormais possible de trouver des citadines électriques neuves à moins de 20 000 euros. Et l’écart de prix entre électrique et thermique se réduit plus on monte en gamme.

Sur l’autonomie, les progrès ont été très importants ces dernières années. Si bien que certaines voitures électriques affichent aujourd’hui des autonomies qui peuvent même correspondre à des usages de type “gros rouleur”. Citons la Volkswagen ID.7 Tourer qui dispose d’une autonomie WLTP de 640km et une recharge de 10 à 80% en 26 minutes.

Et les progrès sur l’autonomie ne devraient pas s’arrêter là. Comme nous le signalions dans notre newsletter, Mission décarbonation, du mois de mai dernier, CATL, le leader mondial des batteries automobiles, a présenté en avril dernier une nouvelle batterie qui peut recharger 520 kilomètres en seulement 5 minutes ! Encore mieux que son rival BYD qui avait annoncé fin mars une autonomie de 470 kilomètres en 5 minutes. Dans les deux cas, les progrès sont fulgurants.

Enfin, sur la recharge, la France compte désormais 2,5 millions bornes de recharge sur son territoire, dont 175 000 ouvertes au public. C’est 22% de plus qu’en 2024 et le gouvernement prévoit 400 000 points de recharge ouverts au public en 2030.

Concernant les autres énergies, les hybrides rechargeables peuvent être utiles mais uniquement si un accès à des bornes de recharge à domicile ou sur site est prévu et si les conducteurs sont bien formés et “disciplinés”. Sinon, l’usage reste essentiellement thermique. L’hydrogène reste encore aujourd’hui marginal.

3.4. Mettre en place les infrastructures de recharge

La conversion de la flotte ne peut se faire sans une stratégie de recharge adaptée. Là encore, le diagnostic initial est important car c’est grâce à lui que vous allez pouvoir dimensionner correctement le dispositif de recharge, connaître les habitudes de vos salariés et l’usage précis des véhicules.

- Bornes sur site et à domicile

Pour les collaborateurs équipés de véhicules de fonction ou de service, l’installation de bornes sur les parkings d’entreprise ou au domicile est un facteur clé de succès. Mais il faut se poser les bonnes questions : faut-il installer 1 borne par véhicule électrique ou mutualiser les bornes ? Quelle est la puissance de recharge adaptée aux usages ? Une recharge rapide pour des besoins immédiats ou une recharge lente pour des véhicules qui vont rester branchés la nuit ? Comment superviser la gestion des bornes de recharge ?

De plus en plus d’entreprises déploient également des bornes de recharge au domicile des salariés qui disposent d’un parking privé. Là encore, cela nécessite de réfléchir aux conditions : quel type de financement par l’entreprise ? Quel remboursement ?

- Recharge en itinérance

Pour les commerciaux ou “gros rouleurs”, il faut prévoir des abonnements multi-réseaux et des cartes de recharge interopérables.

- Financements et aides publiques

Des dispositifs comme le programme ADVENIR ou le suramortissement des véhicules électriques facilitent le passage à l’action. La réglementation impose également l’installation de bornes dans les parkings de certaines tailles. Nous y revenons un peu plus loin dans cet article.

- Partenariats stratégiques

Recourir à des opérateurs spécialisés (bornes rapides, planification énergétique, gestion logicielle) permet d’éviter les erreurs de dimensionnement et de garantir la montée en puissance.

3.5 Former, accompagner et piloter le changement

La décarbonation de la flotte n’est pas qu’une question technique. Elle ne doit surtout pas se limiter à l’achat de véhicules électriques. C’est aussi un projet humain et organisationnel.

- Gouvernance claire

Une équipe projet dédiée, portée par la direction, garantit la cohérence et l’adhésion.

- Sensibilisation et formation

Les conducteurs doivent être formés à l’éco-conduite (jusqu’à 15 % d’économies), aux spécificités du VE (gestion de l’autonomie, recharge, freinage régénératif). Les managers et planificateurs de tournées doivent aussi être accompagnés.

{{newsletter-blog-3}}

4. Quelles sont les aides disponibles pour les entreprises ?

4.1 Pour l’achat de véhicules électriques

Le gouvernement a supprimé, le 2 décembre 2024, le bonus écologique et la prime à la conversion, qui étaient jusque-là les deux principaux dispositifs de subvention à l’achat de véhicules électriques pour les entreprises.

Néanmoins, le dispositif des CEE, Certificats d’économie d’énergie, a été revu lui aussi fin 2024 afin de continuer à soutenir l’électrification des flottes.

Ainsi, les entreprises avec une flotte de plus de 100 véhicules peuvent bénéficier jusqu’à :

- 525 euros d’aide pour un véhicule particulier neuf

- 4450 pour un véhicule utilitaire léger

Le dispositif CEE s’applique aussi bien à l’achat qu’à la location longue durée des véhicules électriques. Par ailleurs, des aides sont également prévues dans le cadre d’opérations de retrofit électrique.

Avantages sur les dispositifs fiscaux

Au-delà des aides directes, plusieurs mesures fiscales sont favorables à la conversion vers l’électrique pour les flottes de véhicules. Voici les principales :

- taxe annuelle sur les émissions de CO2 : les véhicules électriques en sont exemptés

- taxe relative aux émissions de polluants atmosphériques : les véhicules électriques en sont exemptés

- exonération du malus CO2

- le plafond d’amortissement est plus élevé pour les véhicules 100% électriques : 30 000 euros.

- déduction de la TVA payée sur l’électricité utilisée pour recharger les véhicules électriques

- indemnités kilométriques majorées

4.2 Pour l’installation de bornes de recharge

Le programme ADVENIR est le programme de financement de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les entreprises des secteurs du service automobile et les entreprises de location de véhicules courte durée bénéficient ainsi de subventions à l’installation de bornes de recharge.

Que dit la loi ?

Depuis le 1er janvier 2025, tous les parkings de bâtiments non résidentiels existants doivent être équipés d’au moins un point de recharge par tranche de 20 emplacements.

Par ailleurs, en cas de construction d’un bâtiment non résidentiel ou d’une rénovation importante d’un bâtiment non résidentiel, la loi prévoit pour les parcs de stationnement qu’au moins 20% des emplacements doivent être pré-équipés (c’est-à-dire prêts à l’installation ultérieure d’un point de recharge) avec au moins 1 place accessible PMR.

Conclusion

La décarbonation d’une flotte ne se résume pas à acheter des véhicules électriques. C’est une transformation progressive qui combine optimisation des usages, électrification ciblée, accompagnement humain et pilotage continu. Bien menée, elle permet non seulement de réduire l’empreinte carbone, mais aussi de générer des économies substantielles, de renforcer l’image de l’entreprise et d’accroître son attractivité.

Mission Décarbonation

Ne ratez plus les dernières actualités climat et anticipez

les nouveautés réglementaires !

Voir le replay du webinaire organisé le 9 septembre 2025

"Comment décarbonater sa flotte de véhicules ?". C'était le thème du webinaire organisé avec T&E et theBlueWay

Les commentaires